HOME

- トップページ>

- 日本CM協会創立20周年記念特設ページ>

- CMとは

アンケート調査からみたCM方式の普及拡大状況

1はじめに ̶官民プロジェクトにおけるCM方式の普及

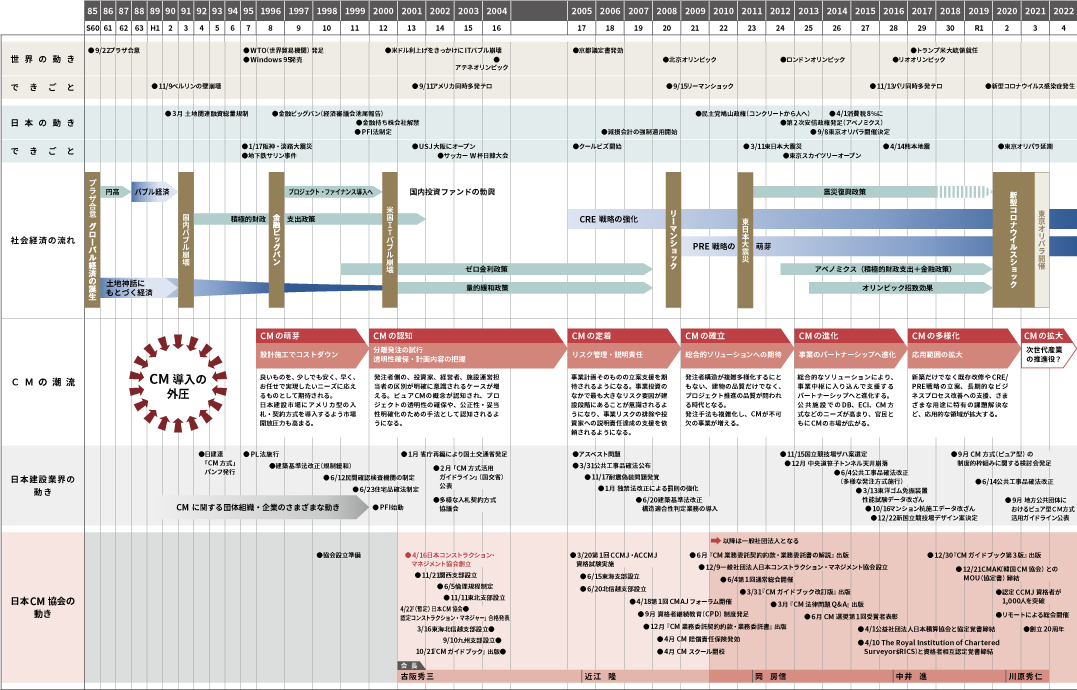

日本CM協会発足後、20年という年月の中で、CM方式は公共・民間の双方のプロジェクトにおいて着実に普及してきました。発足当初から10年間ぐらいは民間プロジェクトを中心にCM方式が普及・拡大し、さらにその後10年間ぐらいは公共プロジェクトにおいてもCM方式の活用が急速に拡大してきました。

2官民全体でのCM市場の動向について

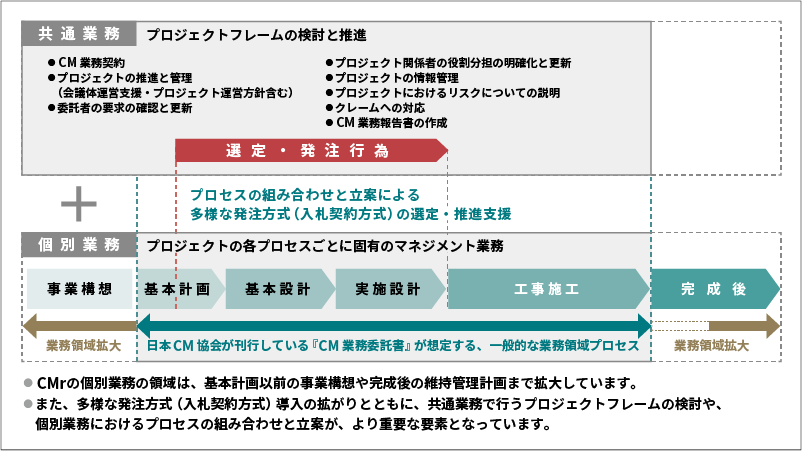

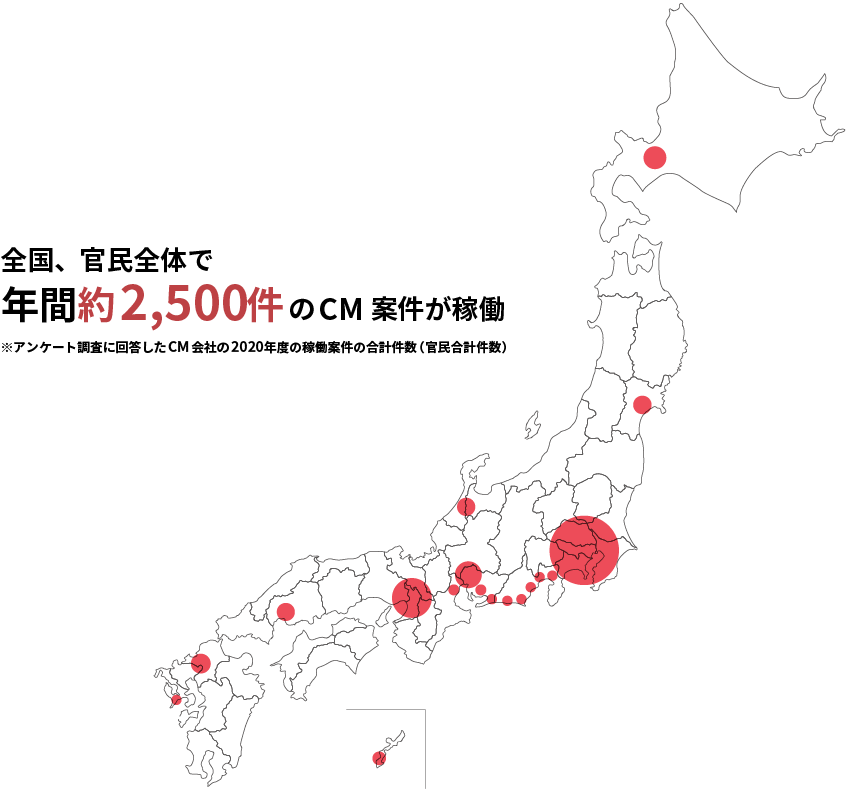

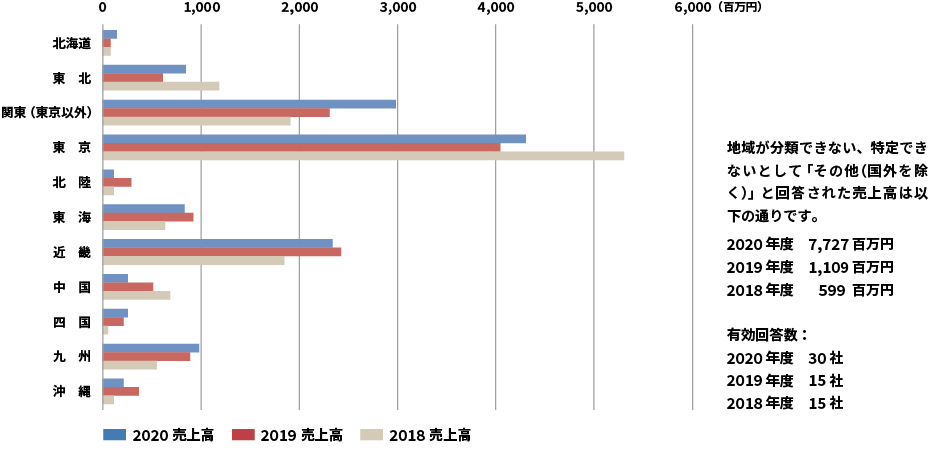

当協会では会員企業に対し、CM業務の市場規模・市場動向などを把握するためのアンケート調査を行っています。2020年度の調査結果によると、現在は全国で年間約2,500件のCM案件が稼働している状況です(図1)。当該調査は2018年度から実施しており、2020年度調査までの過去3年の推移からCM市場の動向をみると、CMの市場規模は年間250億円程度まで拡大しており、なかでも2019年度から2020年度にかけて、官庁・公共団体からの発注が2倍に増えているという点が、直近における大きな変化といえます(図2)。

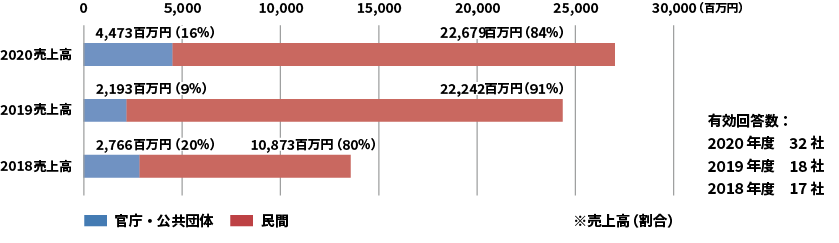

地域別の直近3年の推移をみると、関東、近畿、九州でのCM案件が増加傾向にあることが読み取れます。また北海道や北陸、四国、沖縄などでも少しずつとはいえ、CM案件が発注されている状況です(図3)。

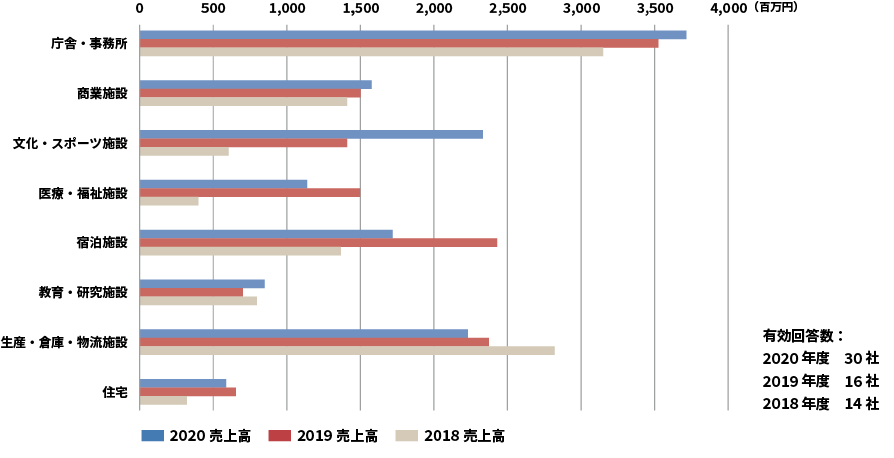

用途別でみると、文化・スポーツ施設におけるCM方式の活用がこの3年で急拡大していることがみて取れます。施設運営が重視される特殊な施設において、発注者がCMの支援を必要としていることが想定されます。その他、庁舎・事務所、商業施設においてもCM方式の採用が着実に増えてきている状況にあります(図4)

図1 2020年度の官民事業における

CM方式稼働案件の国内分布

図2 官民事業におけるCM市場規模の推移

図3 CM案件の地域別売上高の推移

図4 CM案件の用途別売上高の推移

3公共事業におけるCM方式の普及・拡大

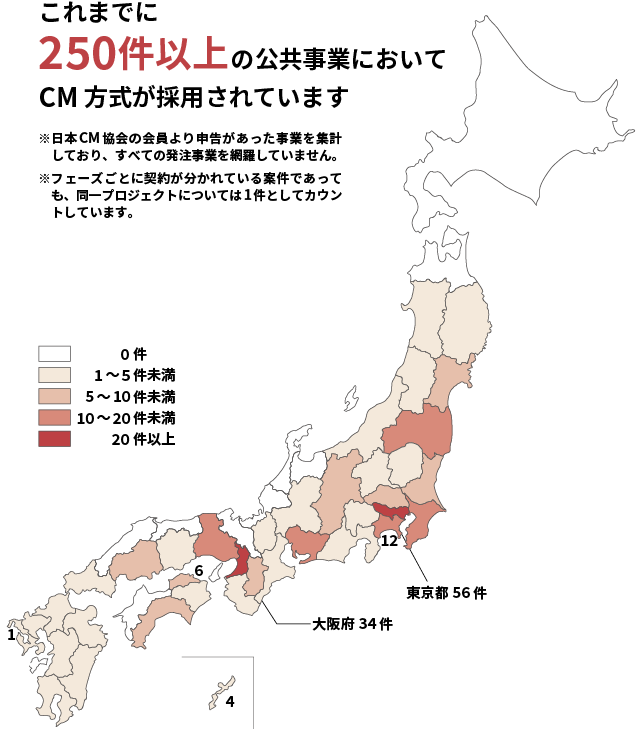

当協会では、公共事業におけるCM方式活用状況を把握することを目的に、2020年9月に協会会員へのアンケート調査を実施しました。アンケート結果によると、2020年9月時点ですでに過去通算で約250件のCM業務(進行中プロジェクトも含む)が公共プロジェクトにおいて発注されています(図5)。

(a)導入地域、導入用途の特徴

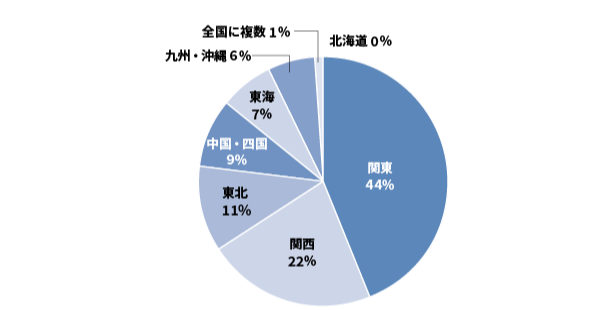

地域的には都心部である関東エリア、関西エリアに案件が集中しているものの、東北をはじめ、四国や中国、九州といったエリアにも導入が広がりつつある状況です。特に東北エリアは関東エリア、関西エリアに次いでCM方式導入数が多く、その理由としては東日本大震災後の復興プロジェクトにおいて、アットリスクCM方式だけではなくピュア型CM方式も多く活用されたことが考えられます(図6)。

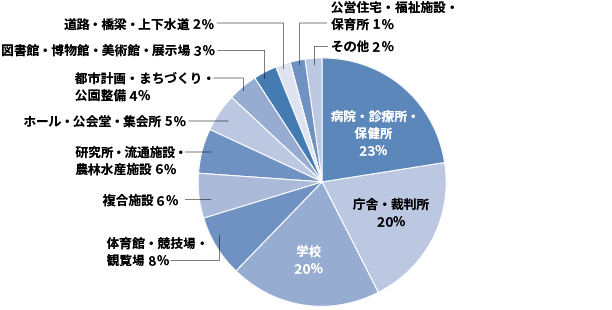

用途でみると、病院、庁舎、学校等が全体件数の概ね6割を占めており、発注件数が多く、発注規模もそれなりに大きい公共事業において一般的に採用されるようになってきていることがみて取れます。またそれらに次いで、体育館や競技場、複合用途などでもCM方式が採用されるようになってきており、公共側に実績やノウハウがあまり蓄積されていない用途などでCM方式を活用するという傾向がみられます(図7)。

全国的にみると、まだCM方式が導入されていない都道府県などもあるものの、今後全国各地で、さまざまな用途でCM方式の前例・実績が蓄積されていくことで、一気に全国へと普及拡大していく可能性も十分に予想されます。

(b)時系列でみた公共事業におけるCM方式の普及

日本CM協会普及委員会では、前述の協会会員向けの公共事業におけるCM方式活用状況のアンケートに加え、普及委員会のメンバーに対し、各案件の実施時期、当該プロジェクトの事業規模等についての追加アンケートを実施しました。その結果、時系列でみると約10年の間で着実にCM方式導入プロジェクトが増えてきているということ、また品確法の改正を契機にCM方式の普及に拍車がかかったということがみて取れます。東日本大震災に伴う復興事業でのCM方式の導入、品確法改正に伴うCM方式の導入、多様な入札契約方式の活用に伴うCM方式の導入など、複数の要因や取り組みが相まって、ここ10年間の普及拡大につながったと考えられます(図8)。

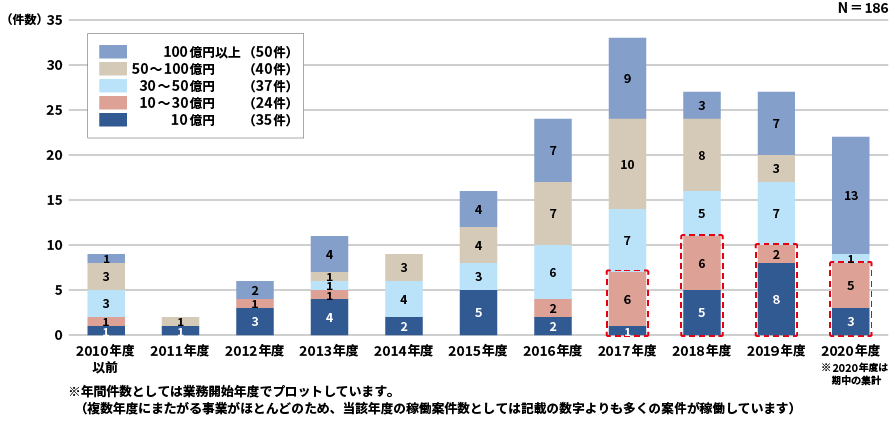

CM導入案件の事業規模の推移をみると(図9)、100億円を超える大規模プロジェクトにおける採用が増えつつある一方で、2017年以降、事業規模が30億円未満の小~中規模プロジェクトにおいてCM方式が採用されるケースも増えてきており(図9 赤点線部分)、CM導入プロジェクトの事業規模的な幅も大規模から小規模まで広がってきていることが読み取れます。

図5 公共事業CM方式導入実績の国内分布

図6 公共事業CM方式導入数の地域別構成

図7 公共事業CM方式導入の施設用途別構成

図8 公共事業CM方式導入プロジェクト数の推移

図9 公共事業CM方式導入プロジェクト

事業規模の推移

公共事業におけるピュア型CM方式活用実態調査(2021年1月 国土交通省)

※業界団体加盟企業へのアンケート調査により申告された件数のみ

4おわりに

本稿では官民全体のCM市場の動向調査と公共事業におけるCM方式導入状況の調査という2つの調査について、時系列での推移を中心に内容を考察しました。その結果として、CM協会が20周年を迎える今、CM方式は着実に普及してきたものの、まだまだ普及拡大期にあり、今後さらなる市場規模拡大が予想される状況にあるといえます。一方で官民共に発注者からCMRへの期待は高まっており、「市場規模の拡大」と「CMRへの期待の高まり(プロジェクトの価値向上へのニーズ)」という2つのニーズに適切に対応し、CMのさらなる拡大につなげていくためにも、CM業務の受け皿(CM会社)の拡大や有能なCMrの育成等、20周年という節目以降においても日本CM協会が担うべき社会的な役割は非常に大きいといえます。

- トップページ>

- 日本CM協会創立20周年記念特設ページ>

- CMとは

CMの沿革

沿革PDF

- トップページ>

- 日本CM協会創立20周年記念特設ページ>

- CMとは

20周年にあたって「CMとは?」を考える

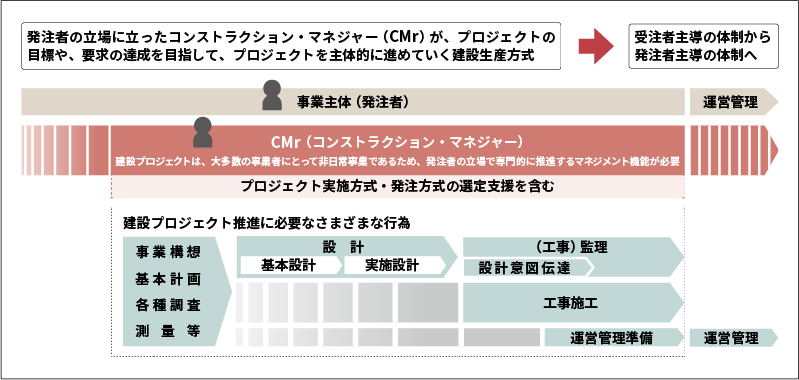

CMとは何でしょうか。

2002年国土交通省「CM方式活用ガイドライン」では以下のように説明されています。

「CM方式とは、米国で多く用いられている建設生産・管理システムの一つであり、コンストラクション・マネジャーが、技術的中立性を保ちつつ発注者の側に立って、設計・発注・施工の各段階において、設計の検討や工事発注方式の検討、工程管理、品質管理、コスト管理などの各種のマネジメント業務の全部または一部を行うものである。」

この説明は、2020年国土交通省「地方公共団体におけるピュア型CM方式活用ガイドライン」においても踏襲されています。

国土交通省は、公共分野での建築事業、土木事業の2領域を対象としてCMについて上記のような説明をしていますが、日本CM協会は公共はじめ民間も含めた建設事業分野全般を対象としているので、さらに説明が必要になると思われます。

2017年日本CM協会発行の『CMガイドブック第3版』では、CMについて以下の3つの説明を併記しています。

- A建設生産にかかわるプロジェクトにおいて、発注者から依頼を受けたコンストラクション・マネジャー(CMr)がプロジェクトの目標や要求の達成を目指し、プロジェクトを円滑に進めていく活動全般。

- B国交省の「CM方式活用ガイドライン」での説明にもとづく、プロジェクト実施手法の1つとしてのCM方式。

- Cプロジェクトの事業構想・基本計画から、維持管理までの、より広範なマネジメント業務をはじめ、複数施設のマネジメント、CRE(企業不動産)戦略やPRE(公的不動産)戦略の一翼を担う業務。

当協会の会員間の議論において、「CMとは何か」に関する認識にかなり差があることを感じている会員の方々も多いと思いますが、この3つのとらえ方の立場の違いが根底にあるのではないでしょうか。

CMとはコンストラクション(建設生産)全般にかかわるマネジメントです。「個人」と「組織」、「組織」と「社会」の関係はマネジメントを通して機能し、目的・目標を達成していきます。CMとは何かを問うことは、個人の仕事、自社の仕事と社会との関係への問いにもつながります。

20周年の節目として、論点を整理したうえで「CMとは?」を考えていきたいと思います。

CM(コンストラクション・マネジメント)の概念とCMrの役割

従来方式とCM方式の比較

CM導入にいたる歴史

第二次大戦中の米国におけるマンハッタン計画や戦後のアポロ計画は、プロジェクトをマネジメントの対象とするプロジェクト・マネジメント(PM)の有用性を明らかにしました。そのためすぐに、PMは手法として確立されていきます。

1960年代には、PM手法は建設プロジェクトにおいてもCM方式として応用されるようになりました。

1970年代になると、米国では民間建設工事にCM方式が定着していきます。日本では、高度経済成長期を迎え、建築においてもそれまでの職人主体の建築生産からプレファブ部材や工法へ、あるいは生産の分業化など工業化の波が押し寄せる状況でCM方式への関心が一時的に高まりました。

しかし、当時の米国のCMは契約のマネジメントの側面も強く、設計でも施工でもないCMという独自の職能への抵抗感から、CMは日本の契約慣行になじまないという考え方が主流となっていたようです。

しかし、1980年代、日本がバブル期を迎えると急激に大型化、複雑化した建設プロジェクトに効率的に対応していくためにCM方式への関心が再び高まります。

そして1990年代はじめになると、巨額の貿易赤字を抱える米国から、建設市場参入のための強い圧力がかかります。その1つとして日本政府にもCM方式導入が迫られ、1995年には、日本政府は建設産業政策大綱においてCM方式の導入検討を言及することとなります。

一方で、設計事務所やゼネコンは、バブル期以前よりCM方式の研究を進めていましたが、1990年代後半、バブル崩壊後の社会経済の姿が見え始めたころから、外資系プロジェクトや民間プロジェクトを対象に実際にCMに取り組む企業が生まれてきます。

CMの導入には主に米国からの外圧が大きな役割を果たしました。しかし、日本の契約慣行や建設生産構造に合わせた日本型のCM方式を短期間で準備し、円滑な導入を実現した陰には、1970年代から継続的に米国での動向に着目してきた歴史があることも忘れるべきではないでしょう。

3つのCM

歴史を紐解いてわかることは、米国からの圧力以外にも、日本にはCM導入の動機があったということです。『CMガイドブック第3版』の3つの説明を歴史的な動機の関係からみてみると、以下のように整理できます。

- Aプロジェクト円滑化のための役割

- 1980年代からの複雑化した建設プロジェクトへの効率的な対応

- Bプロジェクト実施手法

- 1990年代前半の米国からの要求に対応した新たな実施手法の導入

- C建設事業における総合業務領域

- 1990年代後半以降のバブル崩壊後の企業経営環境の変化への対応

ではこの3つの視点に沿って、「CMとは」を改めて整理してみましょう。

Aプロジェクト円滑化のための役割としてのCM

背景

この数十年間で、建設プロジェクトの発注者は、品質(Q)、コスト(C)、スケジュール(S)についてより緻密に予測、コントロールしなければならない環境に置かれるようになりました。また、発注者に求められる責務も、事業性の追求だけでなく、省エネルギーや安全・安心、バリアフリー、透明性の確保など建設の専門領域へと拡大しています。建設プロジェクトにたずさわる多くの発注者にとって、これらすべてを円滑に遂行していくことは大変な難題となっています。

CMとは

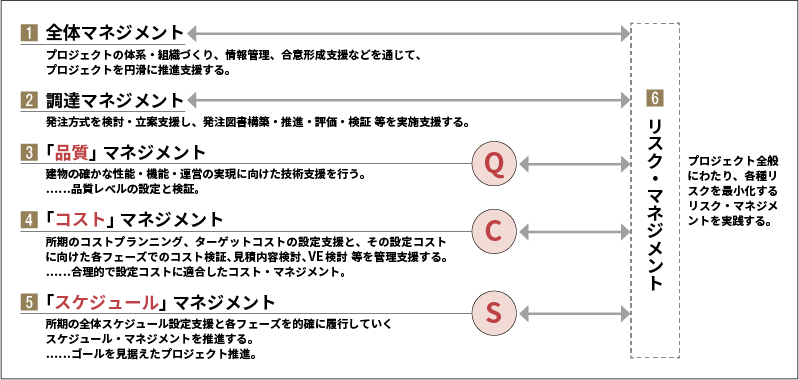

この視点でのCMには、プロジェクトが要求する品質(Q)、コスト(C)、スケジュール(S)の要求を適正に設計者、施工者に伝達し、達成する役割が求められます。

しかし、それだけでは十分とはいえません。発注者に求められる責務が果たされるよう、発注者の立場から、これらを一貫してマネジメントする全体マネジメント、そして発注戦略を検討・執行していくための調達マネジメント、プロジェクト全体にかかわるリスク・マネジメントを加えた、6つのマネジメント機能を担う役割がCMであるといえるでしょう。

そしてCMrには、発注者とともに実現可能なプロジェクトの目標「枠」を策定し、6つのマネジメント機能を駆使することで、設定された「枠」内でプロジェクトを実現させるための支援機能が求められます。

Bプロジェクト実施手法としてのCM

背景

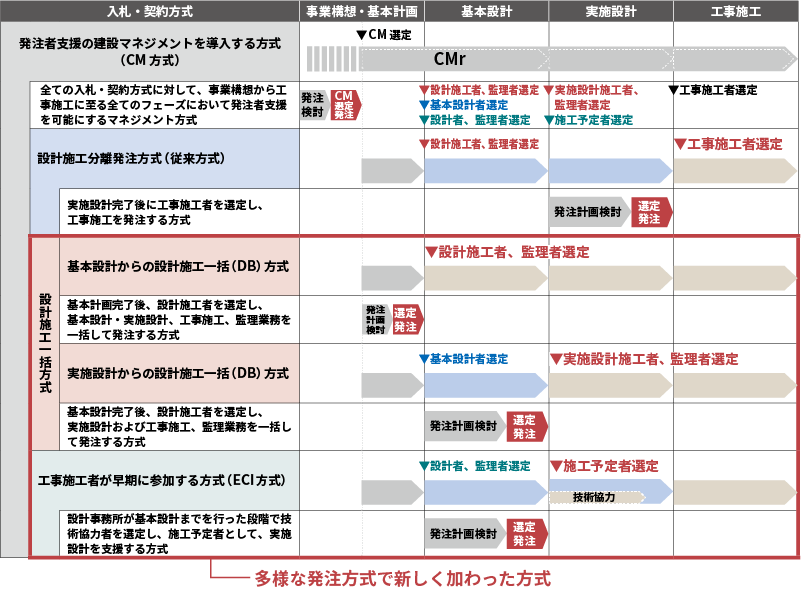

公共工事においては、発注、入札、契約方式をはじめとしたプロジェクト実施方式の妥当性について、法制度との適合に注意を払う必要があります。そうしたなか、2014年の改正公共工事品確法は、制度の面でCM方式の普及を推し進めました。

公共事業として発注するためには制度としてのCMを定着させる必要性があり、より定型化した仕組みの構築や制度設計が求められました。

CMとは

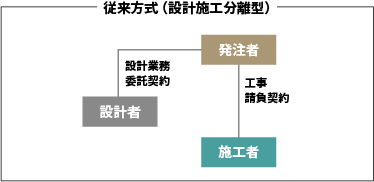

実施手法としてのCMとは、主に2つの手法で説明されます。それらをまとめると以下のようになります。

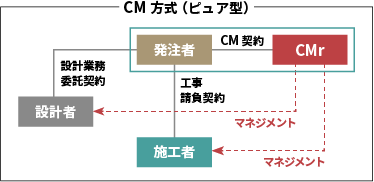

※ピュアCM方式

発注者業務の支援・代行を行うのがピュアCMです。今日、単にCM方式といった場合は、このピュアCMを指す場合がほとんどです。

公共工事では、従来の契約方式(設計・施工分離発注方式)でもCM方式は採用されますが、多様な発注方式で新しく加わった設計施工一括方式(DB方式)、工事施工者が早期に参加する方式(ECI方式)の導入の際に一体としてCMが導入される場合が増えています。

※アットリクスCM方式

最大保証金額(GMP)の設定などにより、プロジェクトの工事費をCMrが担保する方式です。この方式では一般的に発注者とCMrは、請負契約を締結します。

東日本大震災後の迅速な復興事業の推進に活用されました。

C建設事業における総合業務領域としてのCM

背景

1990年代、バブル崩壊と同時に土地神話が崩壊し、日本企業は不動産投資に対する考え方を大きく転換せざるを得なくなりました。

不動産投資判断の内容や、建設プロジェクトの遂行に誤りや予期せぬリスクが発生した場合、企業経営そのものを揺るがせる時代が到来したのです。その半面、建築の質や不動産戦略が優れていれば、事業性を向上させることができることも明らかになってきました。

今日の建設プロジェクトは、そのプロジェクトが前提とする事業構想の枠組みや、プロジェクトが事業にもたらす影響まで考慮しなければならない状況に置かれているのです。

CMとは

この視点でのCMとは、建設段階だけでなく、企業経営者の事業そのもの、不動産分野での投資判断や事業性検討に、建設分野出自の専門家が広義のCMrとして参画し、主体的にマネジメントしていく方式です。

今日、CMrの業務領域は、基本計画以前の事業構想や完成後の維持管理計画まで拡大しました。また、プロジェクトフレームの検討から、個別業務におけるプロセスの組合せや立案が、より重要な要素となっています。

役割としてのCM:6つのマネジメント

プロジェクト実施方式としてのCM:ピュアCM方式における多様な発注方式(入札契約方式)

※日本CM協会ではプロジェクト実施方式と呼称

根底にあるPMの思想

以上 A 、 B、 C の3つの視点はCMを建設領域の「プロジェクト・マネジメント(PM)」ととらえれば、共通性が見えてきます。PMとは、特定のプロジェクトにおいて、必要な「要求条件」と、限られた資源や時間などの「制約条件」を満たしつつ、ゴールとして掲げられた「目標」を達成し、プロジェクトを成功裏に完了させることを目指した活動全般を指す言葉です。

A では、要求条件と制約条件のすり合わせに主眼が置かれていますし、 B では、公共事業における制度的枠組みのなかでのPM手法の適合に主眼が置かれています。

そして C では、それらに加え「目標」のありよう、事業全体から見た「要求条件」「制約条件」の設定そのものまで視野に入れています。

まとめ

社会・経済からのCMへの期待は、徐々に C 建設事業における総合業務領域としてのCMへと比重を移しつつあります。しかしそれは、A プロジェクト円滑化のための役割としてのCMが過不足なく遂行されることが前提です。そして、公共施設の維持管理が大きな社会問題となりつつある今日、Bプロジェクト実施手法としてのCMに対する期待と必要性は日に日に高まっており、よりいっそうの普及も社会に働きかけていかなければなりません。

「CMとは?」という問いは、具体的な事例や、日常業務のレベルになると、協会内でも未だにさまざまな議論を呼んでいるのが現状です。それをあえて性急に集約し取りまとめていく必要はないと思います。むしろ今後数年間で、社会状況に沿った自然なかたちの類型へと収れんさせていくことが肝要なのではないでしょうか。

しかし、複雑・高度化した建設産業と、社会・経済との間には双方の理解に立ったインターフェース(互換)の役割が求められており、そのニーズへの答えに最も近い位置にCMがいる、という点は共通の認識といえるでしょう。

これからのCMの業務領域