テーマ1 発注者がCMrに求めたことは?製薬会社単独で使用されていた30万㎡を超える大規模研究施設をマルチテナントのサイエンスパークへ移行し、幅広い業種が集積することによりサイエンスにおけるヘルスイノベーションを加速する場となることを目指すプロジェクトである。

1. 研究中断期間の最小限化と8カ月後のオープンの実現

マルチテナント化のためには、継続して使用されている研究エリアの移転・統合を行い、他のテナントが活用できるスペースを生み出す必要があった。施設を使用しながらの改修工事のため、研究を中断する期間や他のエリアへの影響を最小限にすることが求められた。さらに、ローリングにより改修工事を行うためプロジェクト全体は長期間実施されるが、プロジェクト開始から8カ月で湘南ヘルスイノベーションパーク(以下「湘南アイパーク」)として一部オープンを行う必要があった。

2. マルチテナントのサイエンスパーク実現のための支援

大規模研究所の全面改修によりマルチテナント施設へ移行するため、多くの発注者側のプロジェクト関係者や工事関係者の参加が必要であり、そのマネジメントが求められた。さらに、マルチテナント施設への移行に伴い、セキュリティ計画の見直しや貸方基準・工事保全区分などの作成支援が求められた。

また、サイエンスパークとして幅広い業種のコミュニケーションを促進する場となるためのクリエイティブ・デザイン作成が必要であった

3. 研究部門ごとに厳格なコスト管理

大規模研究施設の全面的な改修のため、工事・移転には多くの費用が必要になりその合理化が求められた。さらに研究部門ごとの厳格なコスト管理が必要なため、改修工事費や移転費用の部門ごとでの明確化と、発注時以降のコスト変更を抑えることも求められた。

テーマ2 CMrが立てた目標は?発注者から求められた目標を実現するため、CMrの業務目標として下記の通り設定した。

1. 早期のプロジェクト体制の構築と推進

多くの発注者側のプロジェクト関係者や工事関係者が参加するため、連携が図りやすいプロジェクト体制を早期に構築し推進することを目標とした。また、CMr側もできるだけ円滑な運営を行うことができる体制づくりが必要であった。

2. 合理的なローリング計画の立案

研究・移転のローリング計画の作成に向けて、研究の中断期間が少ない計画を早期に作成し、研究者に情報提供を行うこと目標にした。早めに移転計画を伝えることで移転を考慮した研究計画の立案や準備に時間をかけることができる。

3. クリエイティブ・デザインを一緒に創る

これまでのマルチテナントの研究所にはないイノベーションを加速するサイエンスパークを実現するため、クリエイティブ・デザインのコンセプトは、パークのメンバーやテナントの代表メンバーなどと一緒に創り上げていくことを目標とした。

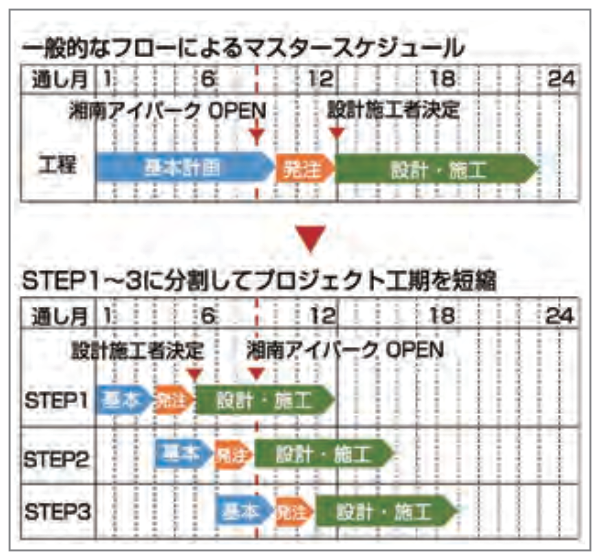

4. 工期短縮やコスト管理を踏まえた発注戦略

発注時以降のコスト管理を厳格に行いたいとの要望から、発注資料に添付する基本計画は高い精度が求められた。また、工事費や移転費用の合理化のため複数社による競争が必要であった。ただし、大規模研究施設のため通常の通り基本計画を作成し発注を行うフローでは、8カ月後のオープンには間に合わないことが明確であった。発注戦略の工夫により工期、コストの要望に応えることを目標にした。

移設計画スケジュール:

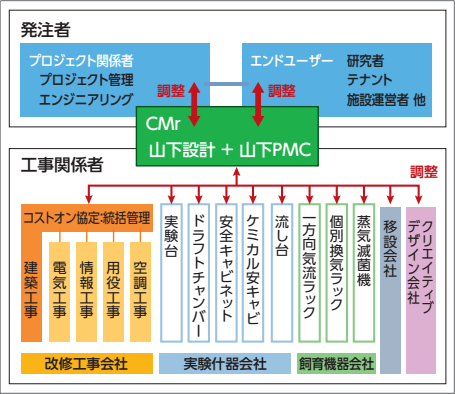

プロジェクト体制表

マスタースケジュール比較

テーマ3 CMrがとった手法は?1. 2つのマネジメントチームによるプロジェクトの運営

プロジェクトには多く関係者が参加するため、発注者側のプロジェクト関係者の体制と工事関係者の体制を各々構築し、その両方をCMrのマネジメントにより連携を図ることとした。

またCMr側の体制は、改修工事、移転やマルチテナント化に向けた技術支援などハードな部分を担当とするチームと、発注戦略やクリエイティブ・デザイン実現などソフトな部分を担当するチームに分けて進めた。2つのマネジメントチームが連携を図ることで、円滑なプロジェクト運営を図った。

2. 移転に精通したCMrによるローリング計画の立案

研究所の移転に精通したCMrが初期の移転・統合計画作成段階から参加した。研究者ヒアリングや機器調査を実施し、改修工事や移設機器のボリュームを基本計画段階で把握し、仮移転などを行わず順次移転が行える移転計画を立案した。さらに各研究エリアの改修・移転時期を示した移転計画のマスタースケジュールを早期に作成し、説明会を開催して研究者に提示した。

3. STEP1~3に分け、早期に設計施工者を選定

設計施工者や移転会社などを早期に決定するため、移転する研究部門をSTEP1~3に分け、STEP1の基本計画を早期に作成し、STEP1のみで競争により設計施工者や移設会社を選定した。STEP2、3は随意契約であるが、その単価はSTEP1のものをベースにすることでコストの合理化を図った。

4. 確定度の高い基本計画を基に部門別のコスト管理

基本計画においては、各部門の研究者との詳細なヒアリングや移設機器の調査などを行い、実験機器のレイアウトや設備プロットなども記載した確定度の高い基本計画図を作成した。確定度の高い計画図により設計施工者や移転会社を選定することで、設計段階以降のコスト変更を抑えた。

5. プロジェクト推進方法なども評価しクリエイティブ・デザイン会社を選定

クリエイティブ・デザイン会社を複数社からの提案で選定したが、評価にはデザインコンセプトの提案だけでなく、アイデアや要望に対する取り組み姿勢やプロジェクトの推進方法なども重視し選定した。クリエイティブ・デザインの策定段階では、CMrもデザイン策定メンバーとして参加し、ワークショップの開催支援やプロジェクト関係者との調整などを通して協力した。

テーマ4 発注者の評価は?1. マルチテナント研究施設として湘南アイパークの誕生

当初の予定通り、プロジェクト開始から8カ月後に湘南アイパークとしてオープンを向かえ、その後継続的に行った改修工事により、日本最大級のマルチテナント研究施設として生まれ変わった。計画通りにプロジェクトを進めることができたため、その後のテナント入居も順調に行うことができ、現在約150社、2000人以上の企業・団体が入居し、幅広い業種が結集してイノベーションを誘発する場となっている。

2. テナント入居対応プロジェクトのCM業務の実施

湘南アイパーク開所プロジェクトのCM業務に対する高い評価から、大きなテナント入居工事においては、湘南アイパークからテナント会社に推薦していただき、多くのテナント入居対応プロジェクトに参加している。湘南アイパーク開所プロジェクトで確立した確定度の高い基本計画をもとに設計施工を行う手法により、テナント工事も品質・コスト・工期の設計工事段階での変更を抑えている。また、マルチテナント対応のための貸方基準やセキュリティ計画などもCMrが熟知しているため、円滑にテナント対応プロジェクトを実施している。