CM業務とのきっかけ

司会(真部)本日は、これからのCM界を担うであろう、若手3名のCMrにお集まりいただき ました。

榎本さん、鈴木さん、髙松さんはそれぞれ、タイプの異なるCM会社に所属されています。

仕事の進め方やCMrとしての考え方に、共通点もあれば違いもあると思います。

それを互いに知ったうえで話し合いを進めたいので、最初にこれまでの経験や、現在の仕事の内容についてうかがいます。

榎本私はもともと日建設計の意匠設計を担当していました。ジョブローテーションという研修制度があり、10年くらい前に日建設計コンストラクション・マネジメント(以下、NCM)で1年間研修をしました。そこでCMの将来性と必要性について身をもって感じ、日建設計に戻らずにそのまま転籍して、今に至ります。日建設計時代はオフィスビルの設計が中心でしたが、今は大手企業の本社ビルや文化施設・生産施設等、国内外問わず幅広い領域で業務を行うことに関して非常に満足してやらせていただいています。

鈴木私は学生時代に、知り合いから小さな改修工事の相談を受け、友人とチームを組み設計し、助成金を申請して材料を用意し、知り合いつての左官屋さんの手元で施工体験をしました。そのときに人をコーディネートすることにやりがいを感じたのが原点になっている気がします。仕事はゼネコンの設計部に就職してしばらく経った後、CMに興味が高まり約10年前に、現在も在籍している阪急コンストラクション・マネジメントに転職しました。

髙松私は三菱地所の設計監理部門に入社し、三菱地所設計として分社化した際にも設計監理者の立場で建築工事費の積算業務を行ってきました。6年ほど前に、グループ会社のマンションデベロッパーである三菱地所レジデンスに出向し、そこでは発注者の立場でコストマネジメント業務を4年間担当しました。2年前に三菱地所設計に戻った際にCM部に配属となり今に至ります。CMrとしては3年目に入ったところです。現在担当している設計段階のプロジェクトにおいては、得意分野のコストよりも、設計の知識がより求められており、設計の勉強もしながらCM業務をしています。

CM協会との関わり

司会日本CM協会に対しては、皆さんはどのように関わっていますか。

髙松CM協会活動には、2013年から参加するようになり、2016年に会員交流委員会の委員長に指名されお引き受けしました。2018年まで3年間務めさせていただき、2019、2020年は会員交流委員会のメンバーとして活動しています。

榎本私は2年くらい前から、CMAJフォーラム委員会で活動しています。フォーラム委員会もいろいろな世代がいますが、我々の世代の横の繋がりが全くないという話が出て、昨年くらいから同世代を集めた交流会を企画し始め、複数社から40~50人の40代前後のCMrに集まっていただいて情報交換をしています。会社ごとにキャラクター、悩みや考え方も違っており、充実した交流会となっています。これからも続けていく予定です。

鈴木私は2014年に会員交流委員会が主催する「CMって何?」という題目で開催されたワールドカフェに興味を持ち、参加者として出席したのがきっかけで会員交流委員会に入り現在に至ります。そこで同世代の人たちと繋がりました。また、今まで他社と協働で行う仕事もあり、割と同世代の人たちと仕事をする機会が多くなったと思っています。

CM業務の課題とやりがい

司会いま携わっている仕事でいちばん配慮していることは何か、併せて、仕事のやりがいを感じる面、一方で苦労している面をお聞かせください。

髙松現在は、名古屋や大阪の大規模複合用途プロジェクトも含め、基本計画から工事段階までのコスト・品質・スケジュールに関したCM業務に携わっています。基本的にしっかりとした設計者・施工者の方がいらっしゃる場合も多く、そこでも私たちのパフォーマンスを発揮し、CMがいてくれてよかったと思ってもらえることをいつも念頭に置いて業務しています。

司会発注者も設計者・施工者もしっかりしている恵まれた環境の中では、CMrに何が求められていると思いますか。

髙松不動産デベロッパーグループの組織設計事務所のインハウスCMとして、通常の機能・性能・使い勝手の観点に加え、建物オーナーとしてのメンテナンス・改修等を見据えた維持管理の観点での設計アドバイスが求められていると感じます。

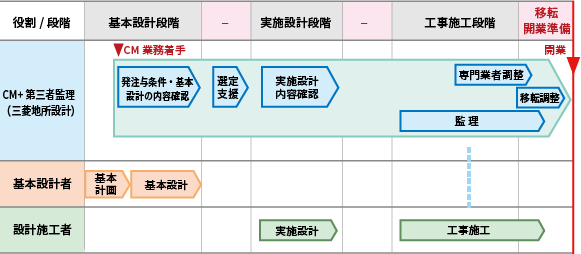

榎本さん担当プロジェクト

名称 中京テレビ放送新社屋

CM業務

業務フェーズ

基本設計段階~工事完了まで

鈴木私はどのプロジェクトも、抱える悩みや困ったと思うポイントが違います。その中で髙松さんがおっしゃったように、周りの動きを見ながら自分の役割や自分がどこだったら活かせるのかを探っている状況です。やりがいを感じるのは、混沌としている場面があったときに、問題点の整理やスケジュールづくりなどを行う中で何かしら解決への道筋が見えたときです。

髙松私も混沌とする場面に直面することがありますが、鈴木さんはそんな時、どのように関係者と合意形成して導かれているのでしょうか。

鈴木はっきりした解決策があるわけではないのですが、話を整理して自分が正しいと思う方向に話を進めているうちに、解決策が見えてくることがあるという感じです。皆さんが納得されるかどうか分かりませんが、取りあえず話を聞きに行くというアクションを起こすことでしょうか。

榎本CMをやっていて難しいと思うのが、理屈では正解でも、CMrとしては正解ではないときがあることです。言っていることは解るし正解だろうけれど、皆が求めていないということがあります。こうしたところから生まれてくる混沌とした事象を、うまくコントロールしていくことが我々の仕事であり、正解でないところから正解に持っていくところがCMrとしてのやりがいだと感じています。

高松よく分かります。プロジェクトによってはいろいろな立場の方々が関わっていて、それぞれ全然違うことをおっしゃることもあります。そういうときにどう進めていくかが確かにやりがいですし、うまく期日までにまとめることができてよかったと思うことの連続だったりします。

榎本CM業務をやっていますと、私の年齢、40歳前後くらいで上場企業の経営層の方たちと直接会話をする機会が与えられたりします。

設計をやっていたときには、設計以外のプロジェクト推進やCRE戦略等についてクライアントの経営層の方とお話しする機会はほとんどなかったのですが、マネジメントの仕事をやり始めてからは、その機会が増えました。そのようにプロジェクトを少し川上で動かすようなことができていることにもやりがいを感じます。

司会いま話していただいたやりがいや大変な部分は、皆さんに共通することでしょうか。それとも自分とは違うというところはありますか。

高松私は共感しながら聞いていましたが、お客様の経営層の方と話せることについては、以前から工事費を扱っていたこともありそういう場面は多かったので、その点は少し違うと感じました。

鈴木私も共感しながら聞いていました。私は逆に経営層の方にお会いする機会はあまりありませんでした。担当者の方を通じてその先にいらっしゃる人たちを見ながら進めているという感じかもしれません。

司会いま皆さんが感じておられることは、それぞれの会社の他の方々も同じように感じていると思いますか。それとも個人個人で感じ方は違うのでしょうか。

榎本当社は社内でも満足を感じる方向性が各自異なるような気がします。大型開発プロジェクトのトップでやっていくことにやりがいを感じる人もいれば、長期修繕プロジェクトで縁の下の力持ちのようにずっとクライアントとやり取りしている人もいます。どちらの人ともよく話しますが、とてもプライドを持ってやっていて、会社としても長期的に安定したクライアントを繋ぎ止めていることになりますので、満足度を感じる方向性が全く違う人たちが共存している会社なのだと思います。

鈴木当社も皆それぞれ異なると思います。

営業や設計(意匠・設備・構造)、積算、施工と、それぞれ過去にやってきたことが違いますから、満足度を感じる点も人それぞれ違うような気がします。

高松当社も皆バックボーンも年齢も違うので、おそらく満足度を感じるポイントも違うはずです。担当しているプロジェクトもフェーズも違いますし、それぞれいろいろなことを考えていると思います。

拡がるCMの重要性

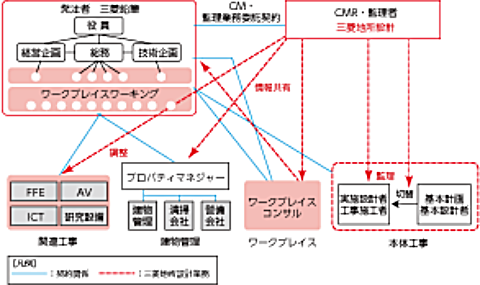

鈴木さん担当プロジェクト

名称 養父市文化会館(仮称)整備

CM業務

業務フェーズ

設計者選定~開館準備

司会お互いの会社について、ここをもっと聞きたい、ということはありますか。

榎本これからCMの枠がどんどん拡がっていく中で、社内で知識を持っていない分野では、どうしても異業種とのアライアンスを組まなければならないと思いますが、何か準備をされていますか。

高松知識のない分野というと具体的にどのようなイメージでしょうか。

榎本この時期新型コロナウイルスの話に例えると、ある病院で感染病患者の受け入れに関する対応を見直したいという相談があったときに、社内の体制では賄いきれないこともありますので、特殊な医療コンサルの方等の力が必要になります。お客様から求められてから探すのでは時間がかかってしまうので、フロントローディングの為の先行投資としてどれだけ横の繋がり、アライアンスみたいなものの重要性を感じて準備しておくかが大事だと思います。

高松当社の場合はビルの管理についてならグループ内のプロパティマネジメント会社の方との人脈を通じてお聞きすることもありますし、私はグループ内の別の部門でもかまわず聞きに行きます。時間がかかるときもありますが、社内で解決できなければ、個人的に「知っている人を教えてください」と尋ね、分かる方にたどり着くまで探します。

司会自分自身が持っていないスキルを他者に求めるときに、必要となるエキスパートは、現状では社内と社外、どちらに多くいる印象でしょうか。

榎本通常のプロジェクトであれば、ほぼ日建設計グループ内で事足りますが、プロジェクトによって特別なことが出てくると、他を頼らざるを得なくなります。ただ、そういうプロジェクトも全体の1~2割くらいだと思います。

鈴木今のところ通常に仕事をする上ではほとんど社内です。あるプロジェクトを行ったときには他社の設計事務所と一緒にやって、発注者側のアドバイザーとして、知識がある人に協力という形で入ってもらいました。

養父式CM方式 概略説明図

高松プロジェクトによりますが、社内のほうが多いと思います。コンサルに入っていただかないと分からないような特殊なケースもたまにはありますが、基本的には三菱地所グループ内で答えを出せるものが多いです。

社内やグループだけでは解決できないことを聞かれたときに、「そうだ、CM協会の誰かに聞いてみよう」となれるのが理想だと思いますね。

司会今のお話の流れの中で所属する会社の異なるCMr同士が繋がることは意味がある、ということになりますか。

榎本CMr同士のアライアンスとしてのネットワークをつくりたい、仕事の知識・やり方や、経済状況なども含めていろいろ情報交換したいということがまずあります。この先、もし人材不足になり、CM会社間で人材のマッチングみたいなことを考えることが必要になった場合、CM会社同士の横の繋がりや情報交換がとても大事だと考えています。CM会社がそれぞれのキャラクターを前面に出して、お客様もそのキャラクターでCMrを選ぶようになっていけばいいと思います。

高松私がいま考えている横連携というのは、CMrが困ったときに助け合えるように、あの人は「ああいう分野が得意だな」、あの人は「ああいう知識を持ってるな(または持った人を知っているな)」というような意味であり、それがゆくゆくは業界の活性化にも繋がっていくように感じています。

鈴木横連携という話では、同年代の人たちと励まし合ったり、お互いに成長するためにいろいろと刺激をもらったりということもあると思います。こういうやり方もあるのかと勉強する機会にもなると思います。もちろん困ったときにお互いに助け合えるような連携が取れたらいいなということもあります。