建設技術展2024年関東・C-XROSSに出展

日本CM協会は、11月13日~14日に開催された建設技術展2024関東(Construction‐Xross2024)に出展しました。

2022年、2023年に引き続き3回目の出展です。

日本CM協会のブースに来場された多くの方々に、コンストラクションマネジメントについて説明を行いました。

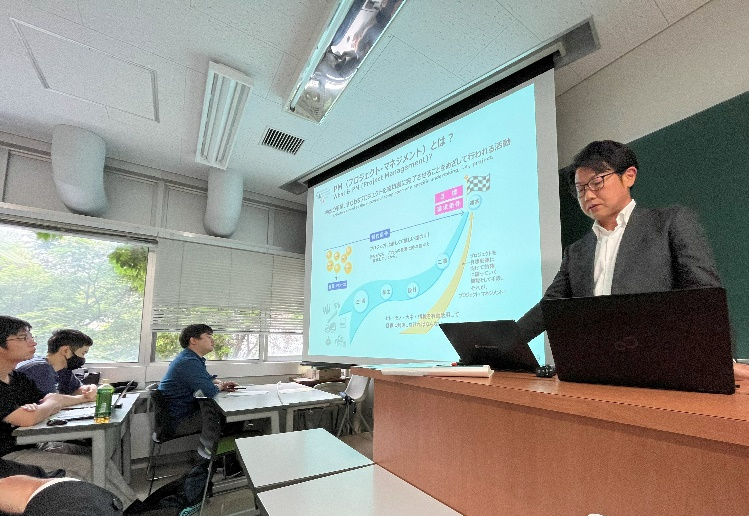

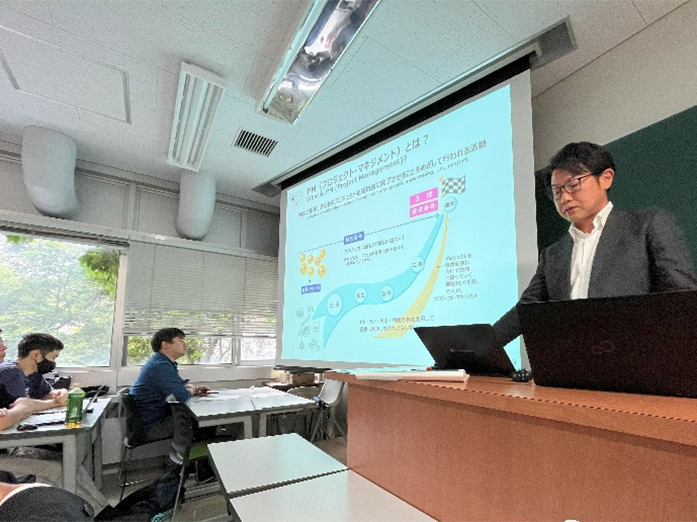

またステージでは、特別イベントとして「学生の私たちが考える、マネジメントの可能性とキャリア」と題したパネルディスカッションを開催。

昨年実施した「第3回学生エッセイコンテスト」入賞者と日本CM協会会長の川原秀仁が登壇。ファシリテーターはCMアソシエイト・交流委員会の杉浦智也がつとめ、会場を盛り上げました。

日本CM協会ブース

パネルディスカッションの様子

パネルディスカッション登壇者

左から、

CMアソシエイト・交流委員 杉浦智也

広島工業大学 土井究太氏

東京藝術大学 前田帆南氏

芝浦工業大学大学院 大野実拓氏

川原秀仁会長

CMアソシエイト・交流委員長 三河一喜

▼学生エッセイコンテスト2023

https://cmaj.org/index.php/ja/site-pages/2969

パネルディスカッション

パネルディスカッション